今天是自己志愿者服务的第二天,中传的学生朝九晚五,每天工作八小时,连续工作十六天;北航的学生以9:00AM和9:00PM为界分成白班晚班,四拨人轮流每天工作12小时,从九月一号开始,到十八号结束。

所以,昨天的旖今天不在了,下一次和她打交道可能要等到两天后。今天接触的是一拨新人,这一拨大部分学生都是航天学院的,而且都喜欢看足球。

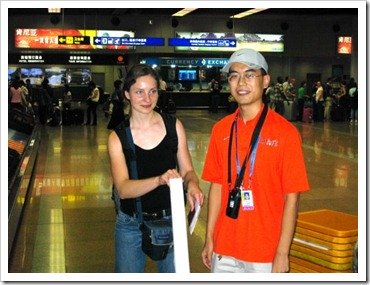

杂七杂八的话不多说,直接进入重点:郎才女貌。

照片右边这位帅哥上午跟我站了一个小时的岗,负责为旅客解答各种问题,比如:

Q:今天我弟弟出国,我是这个机场的工作人员,有工作通行证(她拿给我们看了,是真品),但是我父母没有,不能进海关……你们能把你们的通行证借给我用一下么?

A:对不起,你也看到了,通行证上有照片,借给你父母了他们也进不去……

Q:哦……是的……对……不好意思啊……

Q:你们是志愿者么?请问,那种行李车上拴行李的绳子在哪买?

A:……请去问询台。

Q:(某金发妞)@#$%^&

A:Where do you go?

Q:Mossco.

A:(指着身后)This door.(这句话是帅哥说的,后来我告诉他这种说法很不地道,应该说this way)

Q:(某东南亚大婶)@#$%^&

A:?

Q:Sorry.(说完便颤颤巍巍地走开了)

我推测她是在说泰语或者马来语

Q:你们是志愿者么?我要投诉。半年里我到过这个机场好几次了,告诉你们领导,这个机场是中国最差劲的机场。(这位听口音是位华侨的华裔中年男子,指着挤在海关外等待入关人山人海的旅客,语气中充满了哀其不幸,怒其不争)

与我合作说相声的这位乃是北航航天学院“总体设计”什么什么的专业的高材生,换句话说,高达的胳膊有多少根螺丝钉只是细节,其人关心的是“总体设计”。马建国,甘肃人士,自幼在父母迫害中长大,对电脑游戏深恶痛绝,不踢球,不打实况,但却可以在第二天有考试的情况下凌晨三点跑到食堂看世界杯决赛;身为航天学院的高材生,一直没坐过飞机,不知道搭乘飞机要换登机牌,不过在我看来搭乘头等舱出访欧美对他来说是早晚的事;和我一样对牛顿爱因斯坦崇拜的五体投地,本来想考复旦物理系的,但是觉得高考“失败”了,于是转报北航,于是我问他“你为什么不想报科大,而选复旦呢”,“科大太疯狂了……”。

我很喜欢他,非常非常喜欢他。

照片左边的女士名叫珍妮特·舒尔特(姓是Shulter,我忘了英文名怎么拼了),德国人,北航外语系外聘的德语老师。搭乘来自大阪的航班,同机的日本女士大都很漂亮,少数非常漂亮。我们身为奥运志愿者,本来只对与奥运有关的人士有接待义务,但人家既然是学校的老师,难免私事公办。这位美女的中文与我们的德语一样糟不可攀,而且英语水平可能比我们更次,单词是一个一个蹦出来的,英文的检疫单据还看不懂,要我们帮她填。

我也很喜欢舒尔特女士(我心里亲切地叫她珍妮),不光是因为她长得漂亮、沟通出现障碍时展现迷人的微笑和吓人的微笑声,更重要的是它表现出一个日尔曼女人的坚强和独立。她的一个巨型背包有几十斤重,我要帮她拎的时候,她居然说“I can take this bag myself ”,这位英语苦手说得很流利,好像她经常说这句话似的,然后我茫然地看着她一把把背包挎在肩上。